信息来源于El Correo配亿多,CDC,Heraldo de Aragón,中国媒介生物学及控制杂志,中国疾病预防控制中心。

夏日的集体记忆手臂上卡介苗疫苗接种痕迹、课间的“雏鹰起飞”广播体操、踩着自行车的小贩的叫卖声······

这些都是我们中国人的集体记忆,当时也许觉得没啥大不了的,但现在想起来皆是美好的,起码那个时候我们还年轻,我们还会去畅想未来。不过这些零零散散的记忆似乎并不久远,好像是八九十年代生人才能理解的?

然而有一种记忆估计会让很多00年代和七十年代生人都能够共鸣的,甚至至今都在体会,那就是被花蚊子骚扰的夏天。

为什么60年代或者更早之前的朋友可能就不太理解呢?因为其实花蚊子并非我国的土著居民,学名是白纹伊蚊(Aedes albopictus)居然是外来物种!

很神奇吧?到处都有,一叮一个大包的花蚊子居然是1978年才进入我国的!当时云南河口海关在一批来自越南的橡胶原木中,首次检测到白纹伊蚊的幼虫,而此时已经来不及了,这些花蚊子非常适应滇南湿热的山谷,很快就扎根于此,开启了它们在我国长达50年的入侵史。

为什么叫“花蚊子”呢?因为它虽然通体是黑色的,但是密布着很多银白斑纹,甚至包括翅膀上也带有黑白交错的鳞片,就非常的“花”,于是因此得名。而国际昆虫学界则称呼它们为亚洲虎蚊,听名字就知道其给昆虫学界的印象是非常凶猛的。

我们本土的蚊子还算是比较讲武德的,它们一般在夜间才会出击觅食,但是花蚊子非常嚣张,它们全天候24小时都能出现,甚至是烈日当空之下,花蚊子也会顶着阳光出来觅食。就算穿着衣服呢,只要衣服比较透薄,花蚊子也能穿透衣物,给人身上留下又痛又痒的大包。

70年代末进入云南,70年代末它们就完全站稳脚跟了配亿多,此后就跟着贸易路线和气候通道迅速扩张,短短几年就在南方地区大肆繁殖,然后成为了许多人的集体记忆。2003年,它们首次突破北纬35度线;2016年,沈阳郊区发现活跃种群;2020年,甚至是吉林延边的小镇也出现其踪迹!

它们居然能在北方过冬?

虽然全球气候变暖,过去半个世纪,冬季-5℃等温线已经北移300公里,原本致命的寒潮屏障日渐瓦解,为花蚊子北上扫清了障碍,暖冬提升越冬卵存活率,导致次年虫群基数爆发式增长。

如今深受花蚊子迫害的国家达到了80多个,成为全球扩散速度最快的百大物种之一。

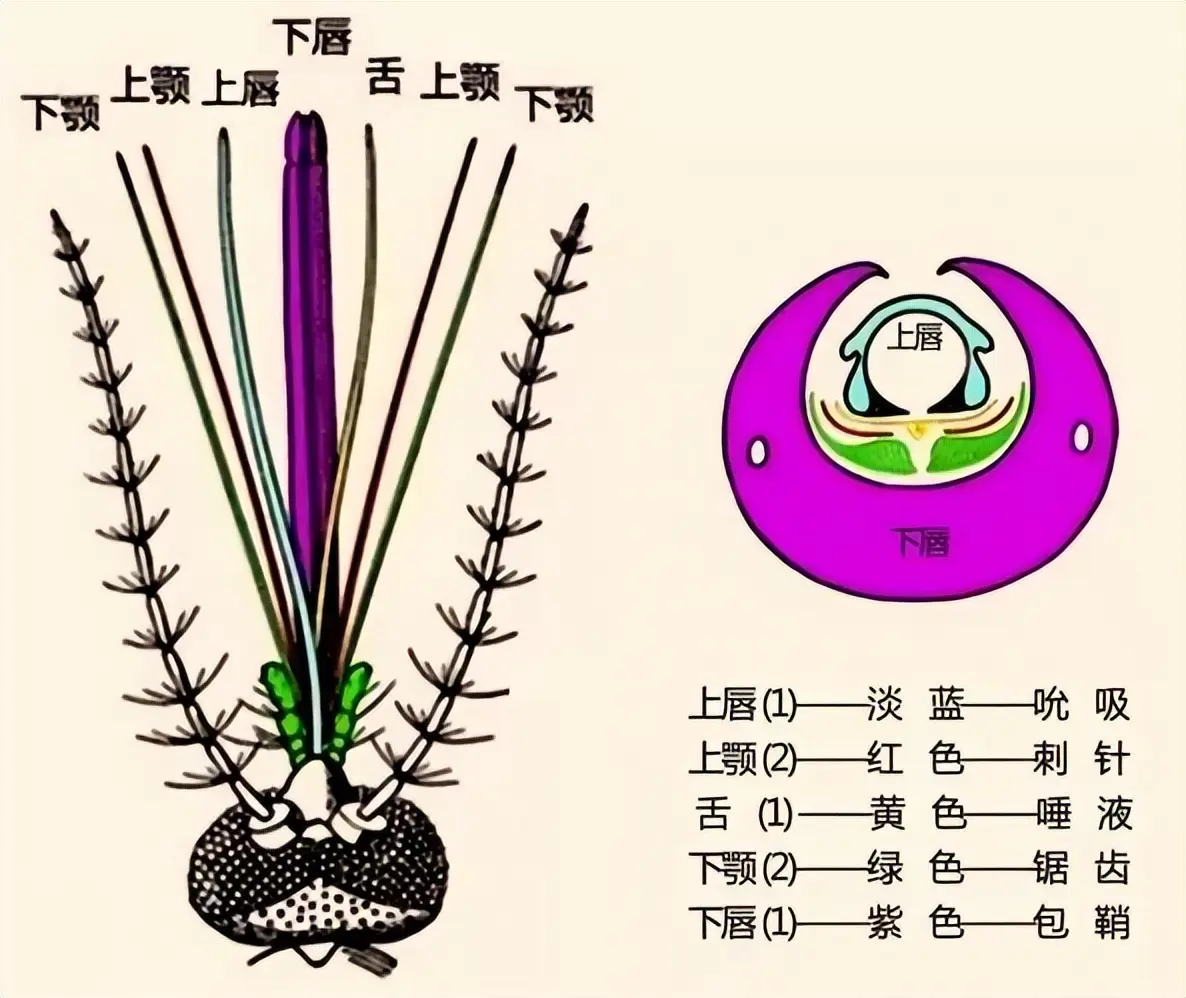

花蚊子的危害咱们的皮肤还是挺坚韧的,但是花蚊子就是能很随意地刺穿!这是因为它们的口器非常之精妙,肉眼看就是一根针,放大看会发现它们的口器居然分了那么多部分!锯齿状上颚切开皮肤,下颚作为支撑架,然后就开始吸血液。其唾液中D7蛋白,能抑制血小板聚集、阻断组胺反应,让人在被叮咬后得过一会儿才能反应过来。

花蚊子的危害,肯定不是几个红肿的蚊子包而已。它们可能会携带登革热、基孔肯雅热、寨卡病毒、西尼罗病毒等等病原体,都是致命性的,非常可怕的疾病。

但是为什么似乎蚊子在非洲地区传播疾病比较多,在我国没怎么听说呢?

其实很好理解,因为我国的卫生管理和防疫控制是远优于非洲各国的,医疗水平也更高。其实就在最近,2025年7月19日,广东佛山三区发布紧急通告:累计报告基孔肯雅热确诊病例1199例,主要传播媒介正是花蚊子,不过这种疾病不算严重。

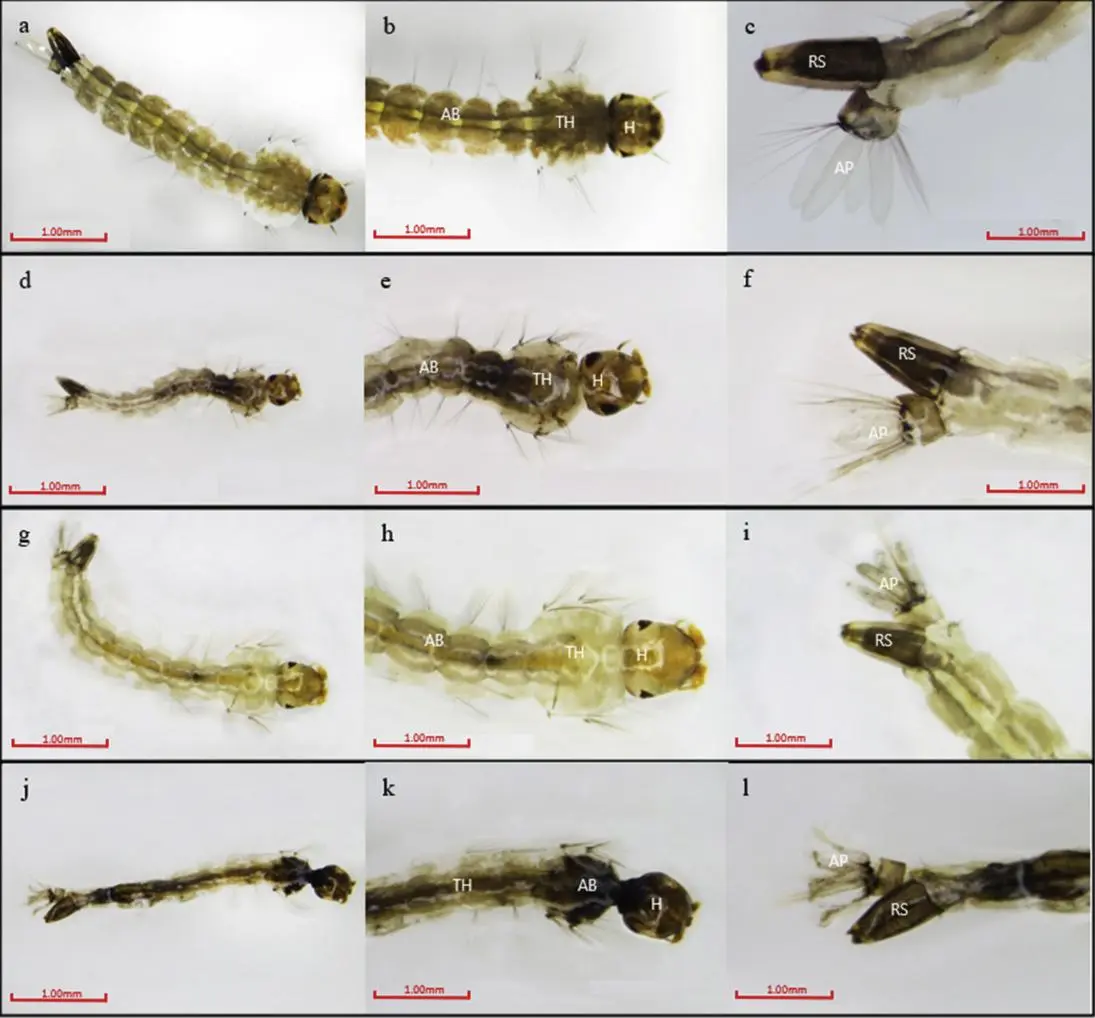

花蚊子比较烦的一点是繁殖能力太夸张了,一只母蚊子的寿命差不多是3个多月,它们在此期间能产卵5次,每次100~200粒。很多物种对产卵地的要求都很高,但是花蚊子就很随便,什么废弃轮胎凹槽、阳台花盆底盘、甚至瓶盖,只要有点积水,那就可以用!

这些卵从孵化到变成成虫只要8~10天!想想就知道这扩散速度有多BUG。

我国的除蚊努力未来控制这种坏家伙,我们的防治手段也是不断地升级。

最早也就是传统的物理防御,比如蚊帐和蚊香之类的,但是一离开蚊帐就会被包围,而且普通的蚊香,花蚊子很快就适应了。1990年代广泛使用的拟除虫菊酯,一开始很有效,但是花蚊子只花了10年就产生了抗药性,而且这类杀虫剂可以能会危害蜻蜓、螳螂等蚊虫天敌,本来是想杀蚊子,反而变成了帮蚊子清除天敌。

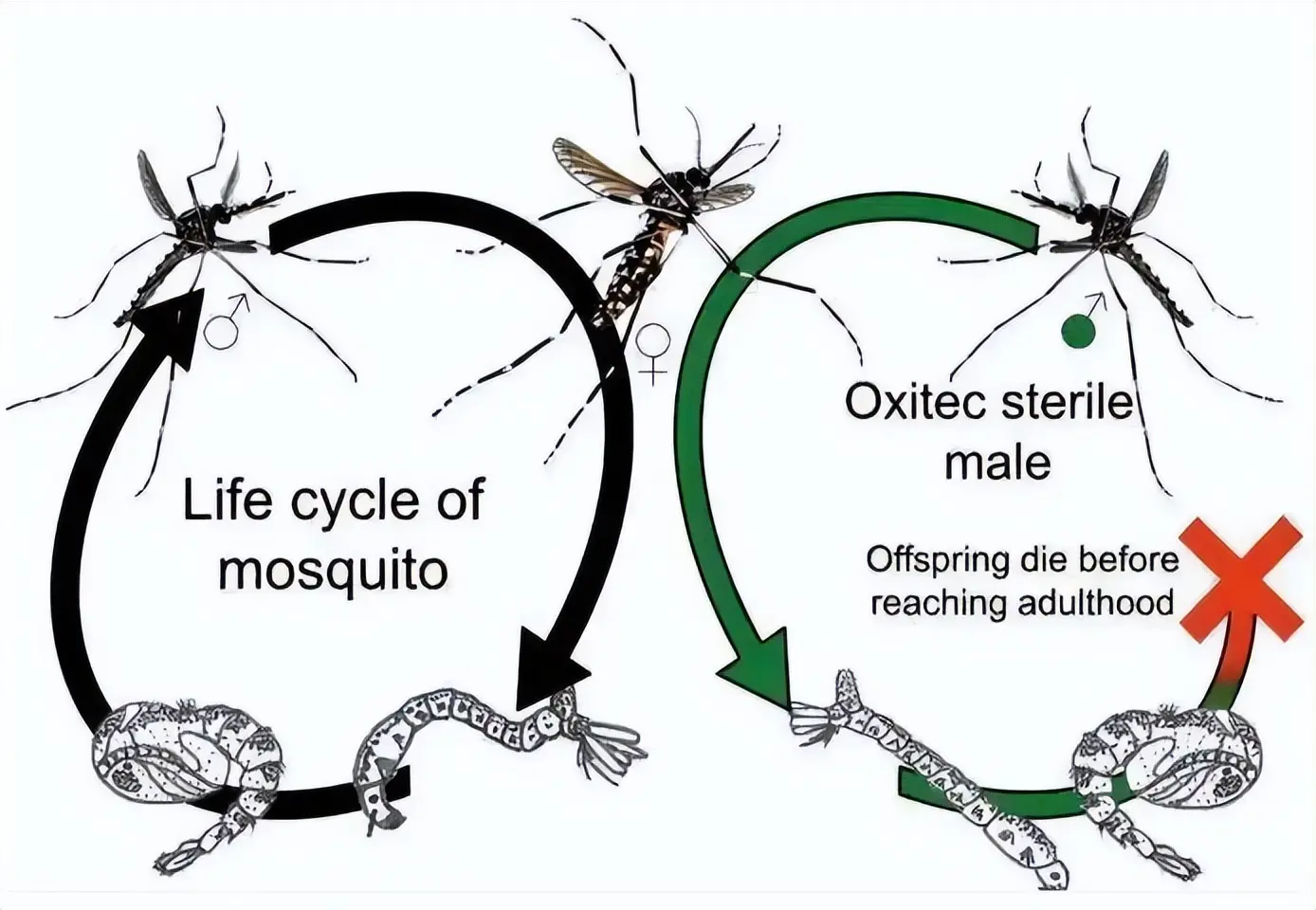

随着科学的进步,科学家们开始使用非常有技术含量的手段,比如2015年,中山大学团队在珠江口岛屿释放50万只感染沃尔巴克氏体的雄蚊,沃尔巴克氏体能让虫卵无法孵化。在试验区,蚊群密度真的骤降94%!2019年还技术升级了,新的基因编辑雄蚊能携带三重沃尔巴克氏体感染和低剂量辐射绝育,使得试验区野生种群几近清零!

这么好用干嘛不赶紧全国推广?

因为成本实在太高了!培育出这种基因编辑雄蚊的花费巨大,而每平方公里需投放数万只改造蚊,并且每周都要补充。万一遇到了些自然灾害,这些脆弱的改造蚊很快就会全军覆没。

其实对于我们普通人来说配亿多,往往是最朴素的战术反而最有效。尽量清理家中及附近的积水容器,再配合纱窗,就可阻断蚊子的繁殖链。

一鼎盈提示:文章来自网络,不代表本站观点。